この半年で急激に普及している格安SIMですが、よく注意しておかないと思わぬトラブルが待っていることになります。

MVNO事業社は去年の夏の段階で500社を超えるほど一気に増加しているため、契約や提供している事業社のことにも注意を払う必要がありそうです。

目次

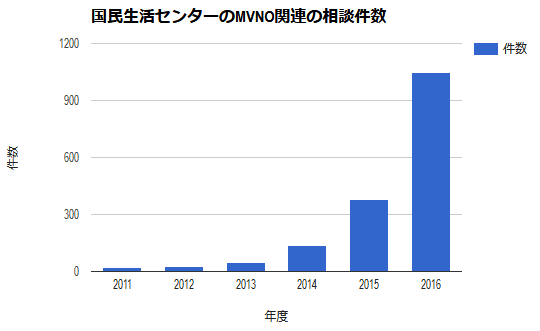

格安SIMの普及により相談件数も増加傾向

消費生活に関する情報を全国から収集し、消費者被害の未然防止・拡大防止に役立てている国民生活センターには、MVNOの利用者の増加に伴い相談件数も増加しています。

というのも、DOCOMOやau、sofutbankといったいわゆるキャリアに比べて大幅に安い料金で利用できるMVNOの利用者が、ここ数年で急激な増加傾向にあるため当然といえば当然ですね。

国民生活センターにはどんなトラブルの相談が寄せられるのかを見てみましょう。

今までの携帯電話会社とサービスが異なることによるトラブル

- 問い合わせ窓口や、端末の故障・修理時の対応

- メールアドレスの提供

問い合わせ先が電話窓口しかなく、つながりにくい

修理期間中の代替機の貸し出しサービスがなく、スマートフォンが1カ月間利用できない

メールアドレスの提供がなく、別会社のメールアドレスで送ったが、相手にメールが届かなかった

注意するポイント

サポート体制の確認

端末とSIMカードを別々に購入することで発生するトラブル

- 端末によっては、購入したSIMカードが利用できない場合がある

- 販売されている中古端末の中には、その後の利用を制限されるものもある

SIMロック解除をしないと、他社のSIMカードでスマートフォンが使えなかった

インターネットで購入したスマートフォンの端末代金に未払いがあり、精算しないと修理の受付ができないと言われた

注意するポイント

SIMロック解除の手続方法の確認

SIMカードのサイズの確認

利用開始日に関するトラブル

- 発送から数日で利用開始になるとは知らなかった

注意するポイント

電話帳などデータの移行方法の確認

格安SIMのトラブルを未然に防ぐには?

MVNOは回線設備を持つ大手キャリアの回線を借りてサービスを提供することで、運営コストを抑えて消費者に安価な料金でサービス提供する仕組みです。

そのため実店舗を持たない事業者も多く、相談などのサービス体制はキャリアと全く違うことを理解しておかないと「こんはなずじゃなかった…」ということになってしまいます。

格安SIMを選ぶ時は、料金だけでなくサポート体制も確認しておきたいですね。